글로벌 최고의 난임클러스터

한국공공정자은행연구원 알림마당

저출산관련 보도자료

3040세대 75% "저출산정책 2000개? 내겐 도움 안돼" [18.09.04, 조선일보]

by관리자 입력 2018.09.04 조회수 242

[0.9명 쇼크] [2] 낳으란 건가, 말라는 건가

수도권 남녀 1345명 설문조사

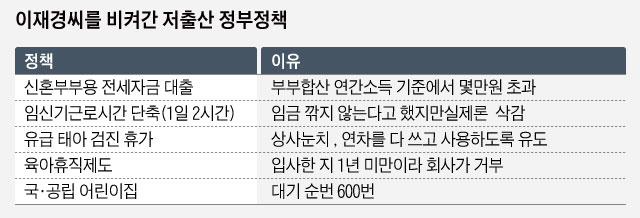

최근 10년간 정부는 저출산 정책에 130조원을 썼다. 전문가들은 "중앙정부와 지자체가 만든 관련 제도가 2000개쯤 된다"고 했다. 취재팀이 여론조사 회사 메트릭스와 함께 수도권 30~40대 남녀 1345명에게 "2000개 정책 중 본인에게 해당하는 게 있었느냐"고 물었다. 응답자 열 명에 일곱 명(72%)이 "전혀 혹은 거의 없었다"고 답했다. "저출산 정책이 효과가 있었다고 보느냐"는 질문에도 네 명에 세 명(75%)이 "도움 안 됐다"고 답했다. 부모 도움 없이 결혼해 8개월짜리 아이를 낳아 기르는 이재경(가명·34·중소기업 직원)씨가 왜 그런지 한마디로 설명했다. "모든 정책이 글씨로만 보면 되게 좋아요." 실제로 문을 두드려보면 '남을 위한 제도'이기 일쑤였다. 이씨는 "그 '남'이 도대체 누구인지 모르겠다"고 했다.

"직장 생활 11년 하며 예금·적금 부어서 1억원을 모으고, 신랑이 번 돈 3000만원과 합쳐 전셋집을 구하려 했어요. 모자라는 돈 메우려고 신혼부부용 전세자금 대출을 받으러 갔더니, 안 된다고 했어요. 제 월급이 210만원, 신랑 월급이 240만원이라 둘이 합쳐도 500만원이 안 되는데 야근수당 받은 게 있어 '세전 연봉 6000만원 이하'라는 기준에서 몇 만원이 넘쳤어요."

결혼 직후 이직할 땐, 자기가 임신 중인 줄 미처 몰랐다. 그만큼 초기였다. 임신한 줄 모르고 면접실에 앉은 이씨에게 상사가 대뜸 "기혼이고 무자녀인데, 언제 출산할 거냐"고 물었다. 들어오자마자 출산휴가, 육아휴직 줄줄이 가려는 것 아니냐는 뜻이었다. 이씨는 "당장은 생각 없다"고 했다.

합격 통보를 받은 지 얼마 안 돼 임신 테스트를 했다. '회사에 알려야 하나. 하지만 임신 초기 유산되는 경우도 많다던데…' 고민했다. 무엇보다 면접 때 한 말이 마음에 걸렸다. 임신 첫 12주를 넘긴 뒤 상사에게 면담을 신청했다. 상사는 덤덤히 듣고 한마디 물었다. "면접 때 거짓말했니?" 아니라고 하자 더는 추궁하지 않았다. 상사도 여자였다.

이후에도 단계마다 비슷한 상황이 반복됐다. 이씨뿐 아니었다. 다른 많은 여성도 "임신·출산 거치며 '낳으라는 건가, 말라는 건가' 수없이 생각했다"고 했다.

이재경(가명·34·중소기업 직원)씨는 "내 힘으로 일해서 결혼하고 내 아이 낳는 건데, 눈치 볼 곳이 너무 많았다"고 했다.

임신 초기·후기 수주일간 하루 2시간씩 단축 근무를 해도 급여를 깎지 않는다는 기사를 보고 회사 총무팀에 문의했다. "가능한데, 대신 매달 주던 수당 60만~70만원은 못 주겠다"는 답이 왔다. 그 액수면 이씨 월급이 3분의 1 줄어든다는 얘기였다. 불법 아닌가 싶었지만, "회사가 기본급은 줄이고 수당은 늘리는 '포괄임금제'를 채택해 합법"이라고 했다.

상사에게 출산 예정일을 알려주자 "출산휴가는 보내주지만 입사한 지 1년 미만이니 육아휴직은 생각하지 마라"고 했다. 이씨가 근로기준법을 뒤져보니 '입사 6개월 이상이면 신청은 가능하나, 1년 미만이면 회사가 거부할 권리가 있다'고 적혀 있었다. 이씨는 "이런 식으로 회사와 정부엔 늘 빠져나갈 변명이 있다"고 했다.

'임신부에겐 태아 검진 시간을 허용해야 한다'는 규정을 보고 "저도 가도 되느냐"고 묻자, 상사가 "너 이거 꼭 써야겠니?" 물었다. 그때 이씨는 격주로 토요일 근무를 하고 있었다. 상사는 "쉬는 날 병원 가라"고 했다. 이씨는 출산 당일까지 정상 근무하다 퇴근 후 야간에 갑자기 아이를 낳았다.

출산휴가 석 달 동안 아이 보는 재미에 흠뻑 빠졌지만, 아이 맡길 데가 문제였다. 직장 어린이집에서 "자리가 나려면 6개월은 있어야 한다"고 했다. 집 근처에 0세 반(班)이 있는 국공립 어린이집이 있었지만 거기서도 '대기 번호 600번'을 받았다. "거기 정원이 90명인데 그 애들이 7바퀴는 돌아야 한다는 얘기 같아 가슴이 콱 막혔다"고 했다.

이씨는 "원래는 낳을 생각 자체가 없었다"고 말했다. 그냥 둘이 버는 돈으로 대출도 갚고 가끔 맛집도 다니며 살고 싶었다. 출산 후 이씨는 절박하게 여러 번 돈 계산을 해봤다. 출산휴가 후에도 급여가 들어오긴 했지만 원래 받던 것보다 훨씬 적었다. 일을 그만두고 아이를 직접 보자니 재취업이 걱정이고, 그렇다고 일하면서 키우자니 버는 돈 대부분이 아이에게 들어갈 것 같았다. '빚지지 않고 살려면 일하는 수밖에 없다'고 마음먹었지만, 그래도 부부가 버는 돈으론 더는 적금 붓고 사는 게 불가능할 것 같다고 했다. 지난달 적금 만기가 돌아왔을 때 이씨는 새 적금을 들지 않았다. 이씨는 "전에 다니던 직장에선 유산·사산 휴가 닷새 중에도 나와서 하루 일하는 사람을 봤다"면서 "아기가 너무 예쁘지만 둘째는 못 낳겠다"고 했다.

[김수혜 기자 goodluck@chosun.com]